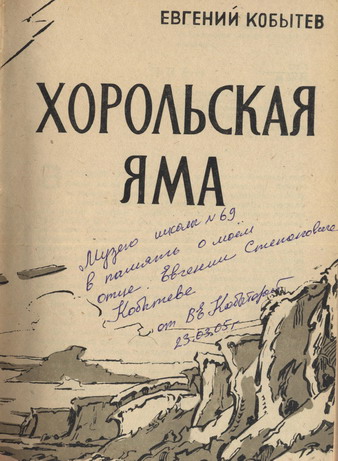

«В тяжелые минуты жизни - прочти эту книгу»

(надпись на титульном листе книги «Хорольская яма» Е.С.Кобытева, обращенная к дочери Вере Кобытевой).

***

«Потрясенные происходящим, мы вдруг ловили себя на том, что, хотя все видимое, слышимое, претерпеваемое - невероятно, невиданно-страшно, разум отказывается верить в реальность происходящего. Наступало по-своему жуткое состояние какого-то душевного опустошения, прострации. По-видимому, психика человека чем-то защищалась от потрясающих волнений. Те, кто сходил среди нас с ума, вероятно, не обладали этой защитной реакцией…»

«Первой жертвой стал пожилой солдат, босой, с забинтованной головой и рукой на перевязи. На первом километре он сбросил шинель, надетую до этого внакидку, и, тяжело дыша, спотыкаясь, шатаясь из стороны в сторону, как, пьяный, брел еще с полкилометра. Когда он упал, потеряв сознание, ничком в пыль и грянул позади винтовочный выстрел, мы, отстающие, поняли, что нас ожидает, если у нас не станет сил. Идущим позади было страшно тяжело идти еще и потому, что приходилось временами бегом догонять тех, кто шел впереди. Наша колонна, если бы на нее можно было посмотреть сверху, была похожа на громадную темно-серую ползущую гусеницу: вначале она вытягивалась, вынося вперед голову, затем подтягивала к голове одно за другим свои кольца. Но, в отличие от настоящей гусеницы, голова которой останавливается, когда кольца подтягиваются, у нашей колонны голова все время продолжала свое движение вперед. Эти вынужденные рывки бегом страшно изматывали силы. Обычно выстрелы гремели позади колонны как раз в тот момент, когда кому-либо из отстающих уже не хватало сил преодолеть бегом очередной разрыв.

«Первой жертвой стал пожилой солдат, босой, с забинтованной головой и рукой на перевязи. На первом километре он сбросил шинель, надетую до этого внакидку, и, тяжело дыша, спотыкаясь, шатаясь из стороны в сторону, как, пьяный, брел еще с полкилометра. Когда он упал, потеряв сознание, ничком в пыль и грянул позади винтовочный выстрел, мы, отстающие, поняли, что нас ожидает, если у нас не станет сил. Идущим позади было страшно тяжело идти еще и потому, что приходилось временами бегом догонять тех, кто шел впереди. Наша колонна, если бы на нее можно было посмотреть сверху, была похожа на громадную темно-серую ползущую гусеницу: вначале она вытягивалась, вынося вперед голову, затем подтягивала к голове одно за другим свои кольца. Но, в отличие от настоящей гусеницы, голова которой останавливается, когда кольца подтягиваются, у нашей колонны голова все время продолжала свое движение вперед. Эти вынужденные рывки бегом страшно изматывали силы. Обычно выстрелы гремели позади колонны как раз в тот момент, когда кому-либо из отстающих уже не хватало сил преодолеть бегом очередной разрыв.

С каким отчаянием, с какой предсмертной тоской, ожидая выстрела в затылок, смотрел он тогда на спины товарищей, убегающих в пелену желто-серой пыли!..»

***

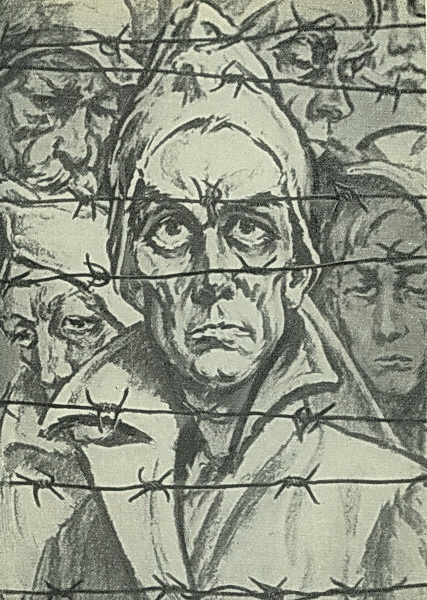

«Из отсеков нас гонят гурьбой между сараев-сушилок. И тут перед глазами открывается громадная яма-карьер. Клокочущими потоками серой лавы колышатся, перекатываются в ней громадные, тысячные, кричащие, гомонящие толпы людей... Это их беспрерывный, нестройный гул и ропот мы слышали вчера вечером, ночью и утром...

Яма эта образовалась за долгие годы работы кирпичного завода, отсюда брали глину. С юга ее ограничивает территория самого завода, с запада, с востока и севера опоясывают, как крепостные стены, высокие песчаные обрывы, изрытые небольшими овражками, пещерами, норами. У подножья этих обрывов, в овражках и пещерах, на песчаных откосах осыпей - везде толпятся, ютятся, сидят и лежат люди.

По краю обрывов тянется двойной ряд проволочных заграждений, над которыми возвышаются пулеметные вышки.

Дно ямы неровно, оно в рытвинах, рвах и ухабах; группы людей находятся то выше, то ниже, поэтому бегущие тени облаков, погружая временами в тень отдельные планы, все время резко меняют свои очертания, выявляя каждую минуту на неровностях почвы новые силуэты человеческих фигур.

С невольным трепетом мы спускаемся по осыпающимся откосам на дно мрачного песчаного провала, где в массе людей человек кажется затерявшейся песчинкой...

Мы не знали еще тогда, что многотысячные толпы людей, согнанные с оккупированных территорий в этот лагерь под открытым небом, в подавляющем большинстве своем уже обречены фашистами на смерть от голода, холода, болезней, пуль и пыток.

Когда я погружаюсь в бурлящую, кипящую кашу людей, мне становятся понятны нескончаемые возгласы, крики, вопли, которые поначалу так поражают воображение.

***

В лагере ползут слухи о страшных застенках и пытках, которым подвергают схваченных. Но кто может рассказать, что происходит в застенках Хорольской Ямы? Тот, кого уводят туда, обратно уже не возвращается, а палачи будут немы до гроба — слишком преступны их дела.

Вполголоса люди рассказывают о яме-карцере с десятью камерами, в которых человек может поместиться только в согнутом положении. Говорят о массовых расстрелах командиров. Только жгучее желание, пройдя через испытания фашистского плена, расплатиться за все, только светящийся вдали огонек надежды на освобождение и возвращение в строй удерживают тебя от исступленного, яростного поступка, за которым последует быстрая расправа и смерть, А изуверы ждут, жаждут таких отчаянных выходок советских людей: издевательствами и насилиями провоцируют они бурные протесты, чтобы зверски подавить их.

***

Вот один из трагических случаев. В Яме, в отгороженном проволокой отсеке, содержалось несколько женщин-военнопленных, преимущественно санитарок. Девушка, по имени Катя, объявила голодовку и отказалась есть баланду. Подруги уговаривали ее есть, считая, что эта форма протеста в условиях дикого беззакония и произвола ни к чему не приведет.

Привлеченный шумом, в отсёк зашел в сопровождении переводчика низенький брюхатый унтер-офицер и, узнав, в чем дело, приказал Кате есть баланду. Девушка, встав перед ним, крикнула:

— Нет, не буду есть и не заставишь, гад!

Унтер поднес котелок к лицу Кати и прорычал злобно:

— Бери и ешь, иначе тебе будет плохо!

Не выдержав, девушка схватила котелок, выплеснула баланду ему в лицо Переводчик оттолкнул Катю от унтер-офицера, а тот, выхватив пистолет, застрелил ее.

***

Баланда здесь такая же, как и в Яме: мутная, несоленая жижа с плавающей в ней крупой и иногда двумя-тремя маленькими кусочками буряка. Очень часто в твоем котелке оказываются самые настоящие прокисшие противные помои. Только одно воспоминание о них, об их запахе и вкусе до конца дней твоих будет вызывать тошноту.

Но ты человек, попавший в страшную беду,— в лагерь смерти! Каждый шанс на жизнь у тебя на учете, и ты съешь все, что тебе сегодня дано. Затем целый день до вечера ты стоишь в отстойнике, месишь холодную грязь и стараешься пробраться в толпу товарищей: где теснее, там теплее. И опять думаешь...

Думы, думы!

***

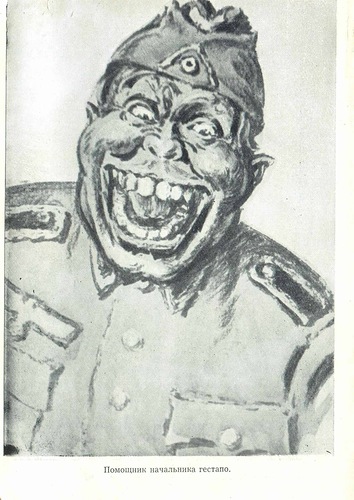

Капитан Зингер, «Боров», как зовут его узники. Заложив руки за спину, степенно несет он свое громадное брюхо на жиденьких ногах, обутых в лакированные сапоги. Маленькие, настороженные, темно-серые глаза его выглядывают из-под вздернутых верхних век. Тяжело дышащий от жира Зингер сам не может бить узников, но клокочущий злобный крик его, переходящий в визгливый фальцет, то и дело звучит по лагерю:

— Партизан! Комиссар! Шиссен!!!

Помощник коменданта унтер-офицер Миллер, кроме обычных «качеств» фашиста, славится тем, что с первого взгляда безошибочно определяет принадлежность к еврейской национальности. Он чистокровный немец, но узники окрестили его кличкой «Финн», Сероглазый, с тонким носом, со стреловидными светлыми усиками над резко очерченными губами, он в сопровождении полицаев ходит среди толп или -вдоль строя узников во время различных построений, высматривает свои жертвы. В эти минуты «охоты» ноздри его хрящеватого носа хищно раздуваются. Опознав в строю еврея, он подходит к нему и, улыбаясь, издевательски вежливо, мягким, вкрадчивым голосом спрашивает:

— А ты не еврей?

Получив отрицательный ответ, он обычно говорит:

— А если я посмотрю «паспорт»?

В таких случаях еврей, как правило, подвергнувшийся в детстве древнему религиозному обряду обрезания, смертно бледнеет и говорит:

— Да, я еврей!

Тогда окружающая Миллера свора палочников бросается на уличенного, сбивает с ног, нещадно избивая, заставляет подняться и гонит в группу обреченных евреев, где ему на груди и спине красной эмалевой краской нарисуют шестиконечную звезду — знак обречения. А Миллер торжествующе скалит свои белые крупные и ровные, как клавиши рояля, зубы.

Унтер-офицер Нидерайн, «Усатая собака», совсем не похож на арийца. Резко выделяются на бледно-желтом небольшом квадратном лице его широкие, прямые, черные, сросшиеся иа переносье брови, Из-под бровей остервенело смотрят черные, как угли, глаза. Нидерайн — сверхметкий стрелок. Демонстрируя свое искусство, он пулей из винтовки перебивает с первого выстрела провода, протянутые на стол.

***

Фашистов бесит непокорность нашего человека. Она видна во взглядах, в репликах из толпы, в поведении узников. Палачей выводит из себя чувство собственного достоинства у советских людей, отсутствие у них раболепия. Понимая, что для советского человека сильнее всех мук мука унижения, они ищут средства, какими можно было бы унизить его достоинство, надругаться над ним. Каких только мерзких способов ни изобретают они! Садисты пресытилась зверствами в застенках и, чтобы унизить, нагнать ужас, парализовать волю, подвергают узников публичным истязаниям...

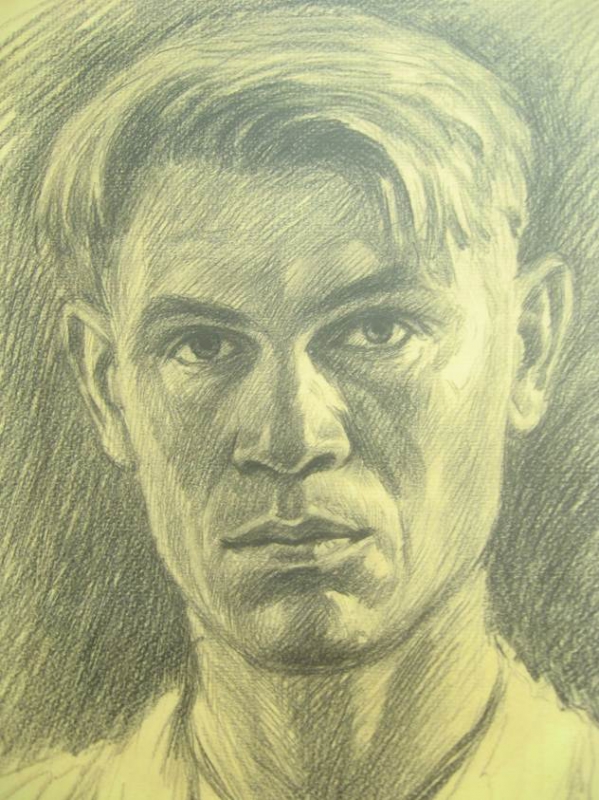

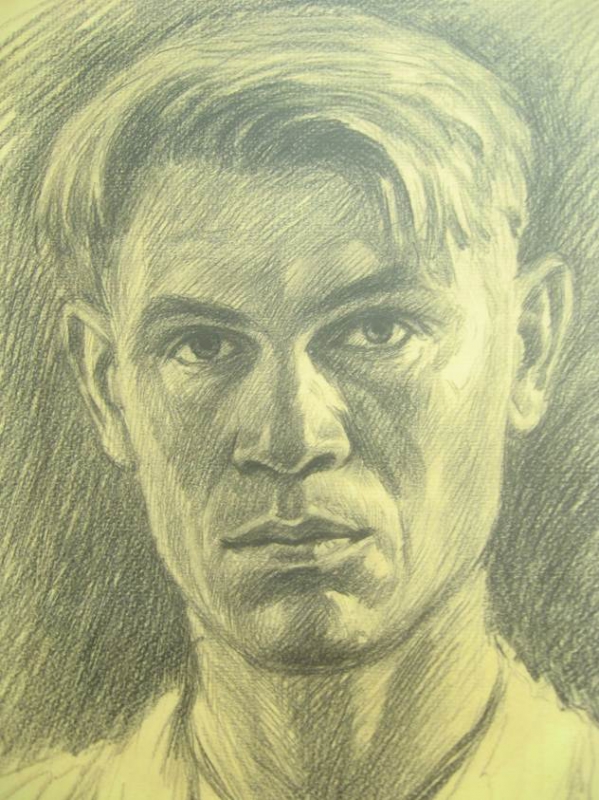

*** Рыскающий по лагерю переводчик-фольксдойч останавливается, смотрит восхищенно на мою работу, спрашивает:

Рыскающий по лагерю переводчик-фольксдойч останавливается, смотрит восхищенно на мою работу, спрашивает:

—Художник?

— Да, я художник, — отвечаю ему я.

— Нарисуй меня! — говорит он, садясь позировать.

Я вкладываю в портрет максимум старания; догадываюсь , о вкусах переводчика и обывателей-немцев, разделываю его «под орех» по принципу "смерть фотографии", и главное, добиваюсь припомаженного "сходства, у фольксдойча изношенная, дегенеративная, низколобая, курносая физиономия, и сделать это нелегко.

Получив портрет, переводчик обалдело смотрит на свое изображение.

— Похож? — спрашивает он окружающих, сам не веря тому, что он такой красивый.

— Похож!

— Точь-в-точь!

— Как фотография!

— Даже лучше, чем на фотографии: и похож, и красиво! — одобрительно отзываются узники, и смотрят, ухмыляясь, на «красавца».

Переводчик, ликуя, побежал в село, где расположены казармы фашистов и административные помещения лагеря.

— Побежал хвастаться! — говорит кто-то из узников.

***

Прекрасно понимая, что фашистские солдаты и офицеры, для которых идеалом портретного искусства наверняка является ретушированная фотография, не поймут живого портретного рисунка карандашом! И я, как говорят профаны, рисую «чисто»: чеканю, полирую, тщательно заглаживаю." Судя по" тому, что повар напускает на себя суровый вид, я понимаю: он хочет видеть себя на портрете воякой. Таким я его и делаю. Мне нужно выиграть время, я не тороплюсь, но чтобы сразу показать товар лицом, отделываю портрет по частям. В первый день на бумаге появилось отчеканенное до предела, бритое, суровое, воинственное лицо пожилого чернявого немецкого солдата. Брови его сдвинуты к переносью, губы плотно сжаты.

Когда вечером в кухню явились начальник лагеря и другие фашисты, моя работа прошла экспертизу знатоков (а-здесь все знатоки!) и вызвала шумный восторг. Высокомерный в обращении со всеми, начальник лагеря подобрел: он подходит раза три ко мне, улыбаясь, тычет себя в грудь и говорит:

— Михь! Михь!

***

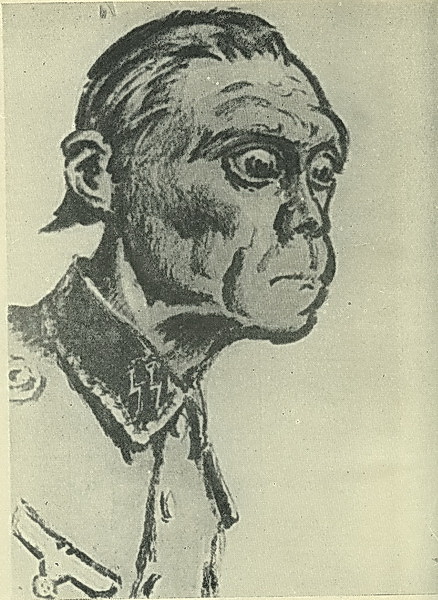

Когда же сам Миша захотел увековечить свой облик, начальник сделал галантный скачок в сторону. И я рисую сидящего передо мной плюгавого, невзрачного человечка в парадной серо-голубой эсэсовской форме. Он не похож ни внешностью, ни поведением на тех эсэсовцев и гитлеровцев, которых привелось мне видеть на этапе, в Яме и на элеваторе. Уныло смотрит он в окно за моей спиной, и чувствуется, что он страшно тоскует и боится чего-то.

Иногда он встречается взглядом со мной, и я чувствую в нем нечто человеческое, но загнанное, запрятанное в глубинах души. По-видимому, его, как человека неглупого, гнетет предчувствие расплаты за содеянное фашистами, и жуткий, леденящий душу страх за свою собственную шкуру.

Возможно, что в «тихом омуте черти водятся», и не потому ли Мишу так боятся немцы из охраны? Тщетно пытаюсь я предположениями и воображением понять Мишу по его лицу.

В то время, когда я заканчивал портрет Миши, развернулись события, нарушившие монотонный ход лагерной жизни: приехал не то на отдых, не то для ликвидации лагеря новый эсэсовец..Он — полная противоположность Мише и по облику, и по характеру. Крупный, матерый, с холеным белым лицом, которое обличает его «канцелярское» происхождение, он- чрезвычайно энергичен и предприимчив. Это фашистский карьерист типа Геринга, который для своих целей не погнушается ничем: ни подлогом, ни клеветой, ни провокацией, ни пытками, ни убийствами.

***

Смотрю на небо. Яркие мерцающие звезды, как и тогда, в 1941 году, вызывают тревогу (будет морозная ночь).

Долго лежу я на дне ямы и вновь испытываю давно пережитые, но не забытые чувства горечи тревоги, тоски, гнева, бессильной злобы, жгучей ненависти. Эти чувства вызывают образы прошлого. Я закрываю глаза, и мне кажется, что кругом лежат грудами заключенные, мнится, что слышу я сдержанный ночной ропот толпы, вздохи спящих, бред дистрофиков. Вот-вот застрочит пулемет на вышке...

Я теряю грань между реальностью и воображением. Становится неизмеримо тяжело...

Встаю, поднимаюсь по краю оврага на западную стену. Медленно иду по краю обрыва, думая свои думы. Здесь ходили тогда по ночам часовые. Гляжу их глазами на Яму, С какими чувствами смотрели они тогда в эту преисподнюю, где, подобно морскому прибою у скал, глухо, рокотали толпы узников? Что думали, что переживали они, рядовые немецкие солдаты, стоя здесь на посту, наблюдая медленную гибель тысяч людей? Я вспомнил вдруг немецкого солдата, который сошел тогда с пулеметной вышки и выпустил из Ямы через овраг группу заключенных.

И обратились мои думы к тебе, немецкий солдат-ветеран. Ты не эсэсовец, не гестаповец, не нацист, не из тех, кто вершил свои злодеяния по убеждению, выслуживаясь перед начальством, щеголяя своей жестокостью, и сегодня скрылся от расплаты. Ты — простой немецкий солдат; слепо, быть может, с тяжелым сердцем, выполнял ты приказы начальства: расстреливал мирных жителей, добивал раненых в колонне военнопленных, совершал другие злые дела. «Приказ есть приказ»,— думал и говорил ты, снимая с себя моральную ответственность.

****

Сейчас мы с тобой, бывший солдат, находимся в том возрасте, когда все пережитое на войне всплывает в памяти очень ярко, особенно в ночные часы бессонницы, когда, смотря перед собой в темноту невидящим взглядом, вспоминаем то, что пережили двадцать лет назад...

Вспоминаешь ли ты, немецкий солдат-ветеран, то, о чем никогда не рассказываешь своим близким, своим детям и внукам?

Видишь ли ты искаженные ужасом лица детей, которых гы, прежде чем застрелить, заставлял ложиться на тела убитых тобой матерей? Слышишь ли ты, солдат, их всхлипывающий крик: «Дядя, не надо!»? Видишь ли ты их худенькие затылки, в которые ты стрелял, стрелял, стрелял?... Видишь ли ты узников лагерей смерти, которых сторожил, находясь в тылу «на отдыхе», большеглазых дистрофиков, смотрящих на тебя с ненавистью и презрением? Помнишь ли ты все это, немецкий солдат-ветеран?

Если видишь, слышишь и помнишь, если ты человек, если голос твоей совести терзает тебя,— встань в ряды борцов за Мир!

Не дай твоим бывшим начальникам, бряцающим сегодня оружием, твоими руками и руками сынов твоих вновь сеять смерть. Имя твое - Миллион, слово и дело твое на фронте Мира будет веско.

Многое еще передумал и перечувствовал я, стоя под луной у края Ямы...

(Е. С. Кобытев. Хорольская яма. Красноярск: Красноярское книжное издательство, 1965 год)